澄みきった冷気のなか、一年が過ぎ去り、また新たな年が来ようとしています。そんな季節、古都・京都を歩きながら、この街の歴史をさかのぼってみませんか。想像の世界のなかに、いにしえの風景がくっきりと広がっていきます…。

新春「十日ゑびす」に賑わう東山区大和大路四条下るの界隈。室町時代には、京都五山の一つ、建仁寺は今よりずっと境内が広く、この界隈もすっぽりと境内に含まれていました。そこかしこに竹薮が茂り、六十余りの塔頭寺院が並ぶなかに庵が一つ。―そんな、現代とはまったく異なる風景が広がっていました。

”庵“とは、今も界隈の人々が朝な夕なに詣る

「禅居庵」摩利支尊天堂のこと。平成十九年の干支・亥にゆかり深いお寺です。

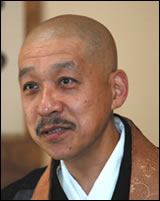

「摩利支天は陽炎(かげろう)が神格化され、よく身を隠し災難を除き利益を増す神としてインドの民間に信仰されていましたが、仏教に取り入れられ中国を経て我が国に伝えられました。その乗り物としてイノシシが仕え、境内には多くの亥が祀られています」。説明くださったのは住職の上松正明師です。

十二年に一度の亥年、平成一九年は一月六日から十日までご本尊の開帳が行なわれ、十日には建仁寺管長による大般若経六百巻転読法要が修されます。ちょうど“ お向い ”の恵美須神社は初ゑびす。一年の開運と商売繁昌は東山から!

|

|

十二年に一度のご開帳、そして禅居庵は開運勝利のお寺。新年にむかって、上松師に開運の秘訣をうかがいました。「この地におまつりされて650年になる摩利支天さまのご利益をこの機にぜひお受け下さい。神さまの前に謙虚な心で自我を捨て無心になった時、自分の本来持てる力が発揮でき大きな運が開けるでしょう」。 |